教員の業務は多岐に及びます。

ポストイットやTo Doリストに業務を書き出して優先順位を決めて効率よく仕事をしていると思います。

アメリカのアイゼンハワー元大統領の業務の分類方法は、教員の仕事の能率化にとても役立つので紹介します。

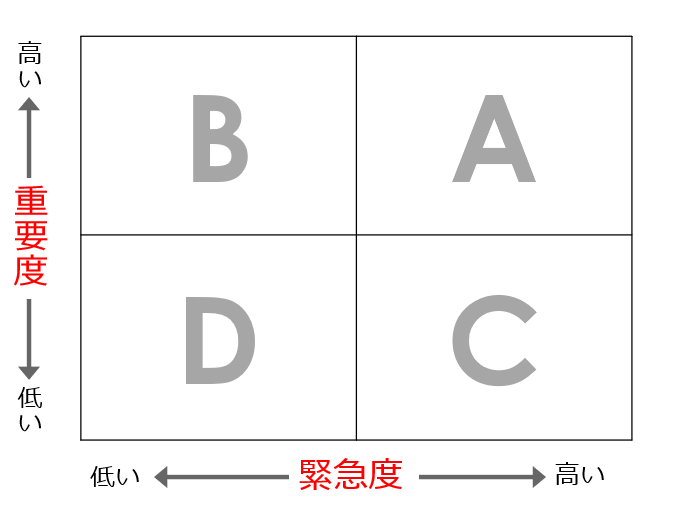

業務を4つに分類する

一国の大統領ともなれば、実に多種多様な業務に対応したことでしょう。

アイゼンハワー大統領は、自分のもとに届く書類を上のように4つに分類して机上に置いたそうです。

A…重要度が高く、緊急度も高い

B…重要度が高く、緊急度は低い

C…重要度は低く、緊急度は高い

D…重要度は低く、緊急度も低い

4つの分類業務をどうさばいたか。

Aの業務は自らがすぐに対処しました。

Cの業務は長官や補佐官などの部下に対応をさせました。

Dの業務は重要でも緊急でもないので、そのまま放置していたようです。

Dの業務は誰かが処理してくれたり、時間が経ったら懸案でなくなったりしたそうです。

問題はBの業務です。

Bの業務は「重要度は高いが、緊急度は低い業務」です。

アイゼンハワー大統領は、このBの業務の対応にいつも気を払っていたそうです。

なぜならば、後々、国の命運を左右する懸案は、すべてBの業務だったからです。

Bの業務の対応を放置すると、それらがすべてAの業務になってしまいます。

教員にとってのBの業務(懸案)とは何?

教員の業務も同様です。Bの業務とはどんなことでしょうか。

例えば次です。

・ある子が連絡なしで欠席することが増えた

・隣の学級の先生の怒声が目立ち始めた

・学級で物がなくなる事件が何度か起こった

「すぐには対応しなくてもよいかもしれないが、後々大きな問題になる予感がする」そういう懸案には注意を払う必要があります。

深刻ないじめ、虐待、自身も含めた教員によるハラスメントなどに発展する可能性がある事態の予兆かもしれません。

まとめ

学校の働き方改革は、業務量の軽減だけでは不十分かもしれません。

業務や懸案の重要度や緊急度を判断して、タイムリーで効果的な対応に心がけることが危機管理になります。

アイゼンハワー大統領の机のお話は、業務改善の大きなヒントになります。

コメント